ファクター分析投資スクール

ファクター分析投資スクールは、株式投資で確実に結果を出したい方のための、理論と実践が融合したオンラインスクールです。

ファクターを使った投資の理論から実践的な手法まで網羅し、日本市場に特化したデータ分析と戦略を提供。25年以上の経験を持つ結喜たろう氏によるサポートのもと、初心者脱却からさらに成果を上げたい方に最適な内容です。

利益を出すための銘柄分析資料を毎週お届けし、「ファクター分析」と「チャート分析」の2本柱で、あなたが自立した投資家になるための実践的な学びの場をご提供します。

1.ファクター分析

四半期ごとの成長率や割安率、決算サプライズ、配当利回りなど、株価に影響を与える要因(ファクター)を分析。さらに「5分位分析」で、今の相場に有効なファクターを見極め、有望銘柄を発掘します。

2.チャート分析

「価格」と「時間」という波動でチャートを立体的に捉え、売買タイミングを判断。変化に対応できる3つの戦略を駆使し、安定した投資スキルが身につきます。

ファクターとは?株の性能を判断する視点

株式投資における「ファクター」とは、株価の動きやリターンに影響を与える「特徴」や「要因」のことです。

投資家が株を選ぶときの「判断基準」や「ヒント」となる「指標」と考えると分かりやすいかもしれません。

本スクールではファクターを用いた投資を個人レベルに落とし込んだ手法をお伝えします。

ファクターの重要性

2010年頃から機関投資家の間で「ファクター投資」が広まり、特に「スマートベータ」と呼ばれるファンド運用が代表例として注目されています。

日本の年金運用を担うGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)も、この手法を取り入れています。

ファクターを使うと、投資家は膨大な銘柄から自分の投資方針に合った株を絞り込みやすくなり、感情や噂に流されず、データに基づいた銘柄選定が可能になります。また、リスク管理にも役立ち、より安定した投資を実現します。

ただし、ファクターを用いた投資は個人投資家には難易度が高く、通常は大手の機関投資家に所属するクオンツ(専門の数理分析担当者)が管理を行っています。

当スクールでは、このファクターを個人でも使いやすい形に落とし込み、個別銘柄の詳細な分析ができる教材として提供しています。

スクールで提供される7つの充実サービス

1.ファクターシート配信(週1回…土曜日)

全上場銘柄に影響を与えるファクターデータを毎週配信。

ファクターごとに5分位分析を行い、リターンが期待できる銘柄を一覧で確認できるこのシートは、投資の基礎資料として多くの会員から高評価を得ています。

さらに、他の投資家が推奨する銘柄も自身で評価できるので、自信を持った投資判断が可能になります。

[拡大する]

2.市況分析&チャート戦略レポート(週1回…土曜日)

毎週配信される「注目銘柄」2〜3のチャート分析レポートを通じ、長期投資から短期投資まで幅広く対応。

結喜先生が選んだ実例を追いながら、チャート分析や戦略の立て方を実践的に学べます。

[拡大する]

[拡大する]

3.フォローアップセミナー(月1回…毎月の後半)

毎月、Zoomでのライブセミナーを開催。

最新の市場動向や注目銘柄について深い解説を行い、会員の疑問にもリアルタイムで回答します。

これにより、学びの定着をサポートし、疑問点を即座に解消できます。

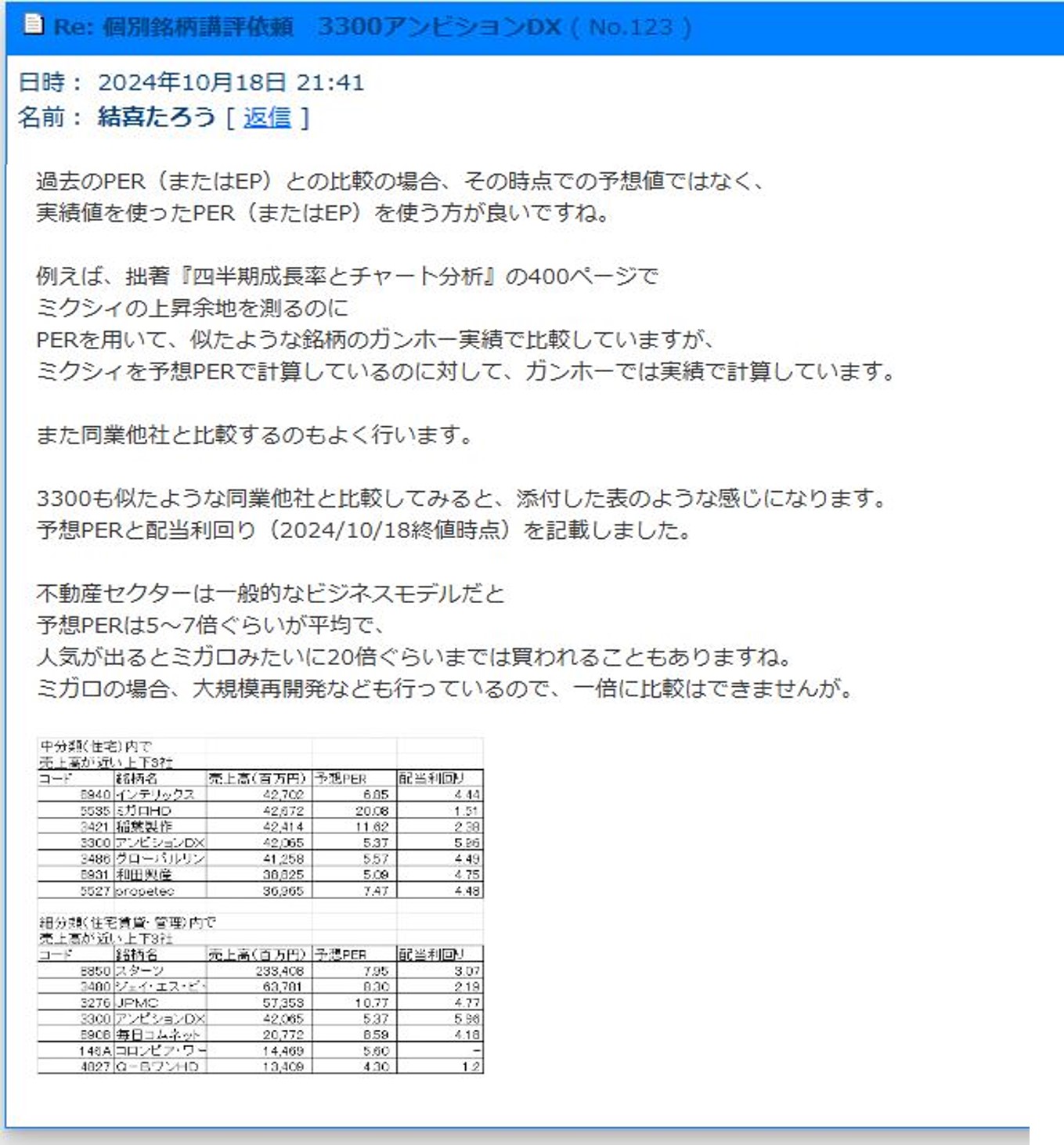

4.質問掲示板(常時アクセス可能)

会員専用の質問掲示板にて、結喜先生に直接質問が可能です。

市場の見通しや銘柄選定の疑問に対し、数日以内に丁寧で実践的な回答が得られます。いつでも投資スキルを深められる環境が整っています。

[拡大する]

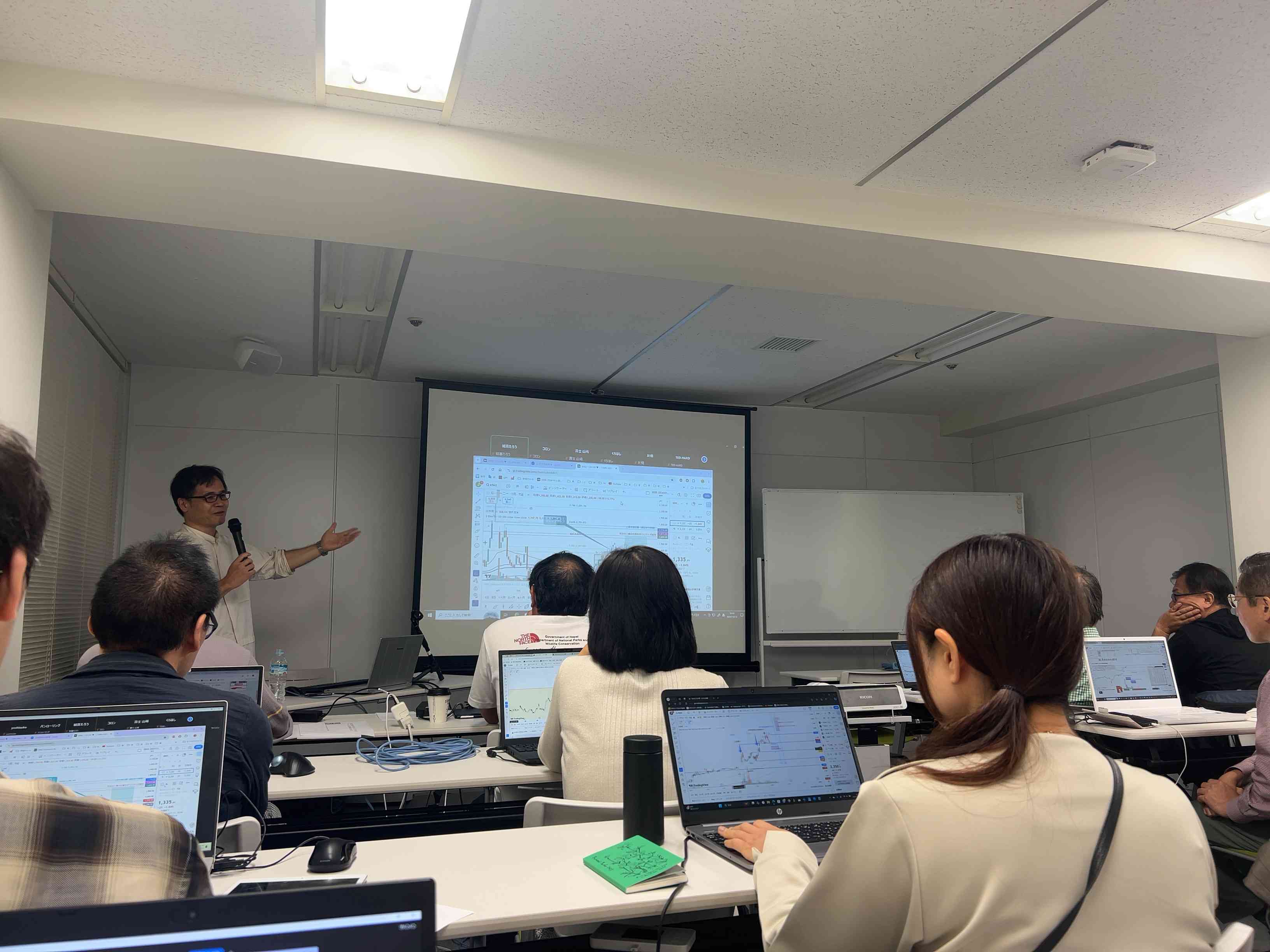

5.対面ワークショップ&懇親会(不定期開催)

実際に結喜氏と会えるワークショップや懇親会も随時開催。

リアルタイムでのアドバイスや他の会員との交流を通じて、実践的なスキルアップとともに投資仲間とのつながりも築けます。

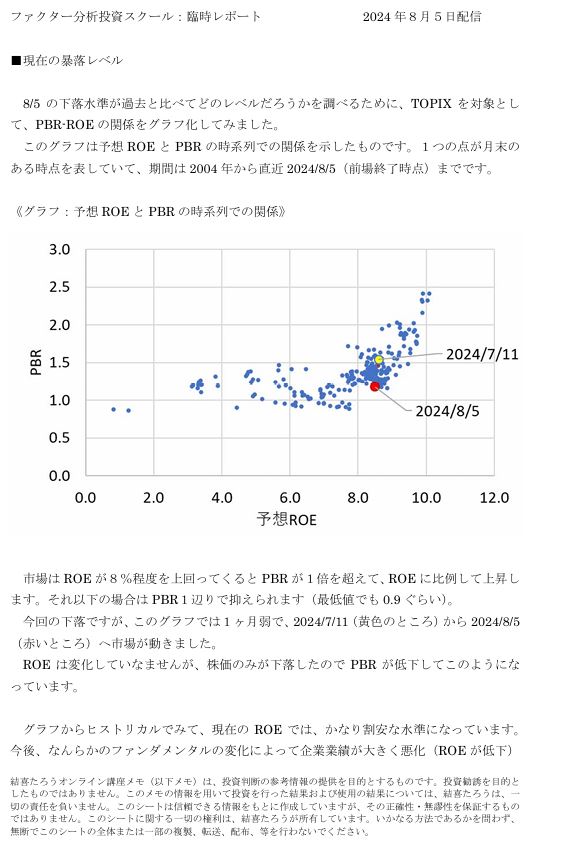

6.臨時レポート配信

市場の急変時には、特別レポートを配信します。

例えば「植田ショック」時には、下落の限界と続落をチャンスとするタイミングの見極めを提供しました。

独自の視点で今後の判断材料となる貴重な情報を得られます。

[拡大する]

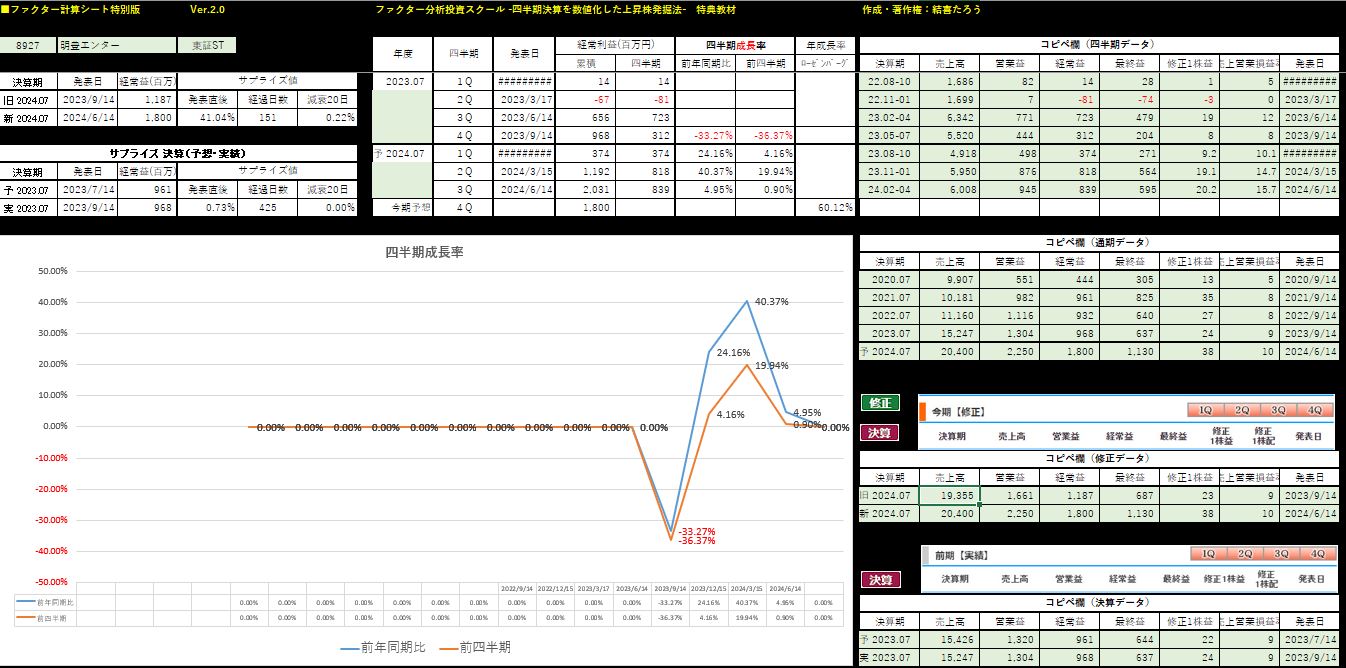

7.ファクター計算シート特別版(会員期間に使用可能)

書籍『四半期成長率とチャート分析』の購読者特典で無料配布しているファクター計算シートをパワーアップしたものです。

例決算短信から数値をいちいち手入力せず、コピー&ペーストの簡単操作で四半期成長率やその他のファクターを算出することができます。

[拡大する]

ファクター分析投資スクール:学習から実践へのステップ

1.市況分析と基本チャート理解

毎週配信される『市況分析&チャート戦略レポート』を読み、現在の市場動向や注目銘柄の特徴を把握することから始めます。

レポートでは毎週2〜3の注目銘柄を分析していますが、これは推奨銘柄ではなく、市況に基づいた銘柄のテクニカル分析の内容です。

2.チャートのなぞりと戦略の設計

TradingViewでチャートを再現し、どこで買い、どこで売るかを仮定しつつ戦略を立てます。抵抗線や支持線を意識し、売買計画を練ることが目標です。

単なる分析を超え、実際の利益に結びつける戦略を構築する練習を行います。

3.疑問点の解消と理解の深堀り

分析や戦略中に疑問が出た場合は、質問掲示板を活用して解決しましょう。

抵抗線や支持線、四半期成長率の評価など、どんな質問も可能です。繰り返し行うことで視点が磨かれ、新しい発見が得られます。

単なる分析を超え、実際の利益に結びつける戦略を構築する練習を行います。

4.実践セミナーとワークショップで応用力の強化

分書籍ではカバーしきれないテクニカルなコツや、他ファクターの読み方はセミナーやワークショップで学びます。

実例をもとに学習を深め、投資スキルの応用力を養います。また、学習動画も随時追加され、復習やスキル強化に役立てられます。

5.自分で銘柄を見つける力を養う

日々の値上がり率や投資メディアを活用し、自分で気になる銘柄を見つける練習を行います。

見つけた銘柄はファクターシートで成長性や割安度を評価し、チャート分析を実施。

決算発表後には「ファクター計算シート特別版」を活用し、最新のファクターで銘柄の実力を確認しましょう。

このカリキュラムを通じて、基礎から応用まで段階的に学び、自立した投資判断力を養い、自分の力で銘柄選びと投資戦略を立てられる投資家を目指します。

■当スクールで扱うファクター

当スクールでは、5つのカテゴリーに分類された11のファクターを用いて、上昇銘柄を見つけるための強力な指標を提供しています。

これらのファクターは、受講生にとって貴重なヒントとなり、他の株式投資スクールや書籍では学べない特別な指標を習得できます。

【5つのカテゴリーに分けられた11のファクター】

1.成長性

①.年成長率

四半期成長率(②.前年同期比、③.前四半期比)

2.グロースかつバリュー

四半期割安率(④.前年同期比、➄.前四半期比)

3.割安性

⑥.四半期EP(益利回り)

⑦.予想EP(益利回り)

⑧.BP(純資産利回り)

4.サプライズ

⑨.決算減衰20日

⑩.修正減衰20日

5.配当

⑪.配当利回り

当スクールでは、日本市場に上場している約4,000銘柄すべてに対して、これらのファクターを毎週計算してお届けします。

これらのファクターを総合的に活用することで、上昇が期待される銘柄を効率よく見つけ出すことが可能です。

※計算式は公開しているものとしていないものがあります

■【成長性】のカテゴリー

当スクールが最も重視するファクターです。

成長性は、「年単位」と「四半期単位」の両面から評価します。年単位で成長を俯瞰しつつ、四半期単位で詳細に成長性を分析します。

①.年成長率

「年成長率」は、企業や事業の1年間における成長の度合いを示す指標で、前年と比較してどれだけ成長または縮小したかをパーセンテージで表します。

企業の成長性や業績の向上を評価するために用いられる重要なファクターです。

この計算には一般的な成長率の式ではなく、ローゼンバーグ方式を採用しています。

ローゼンバーグ方式では、今期と前期の絶対値の合計を分母に用いることで、変化率を安定的に測定します。

絶対値を使用するため、マイナスの影響を排除し、成長率が過度に大きくなるのを防ぐというメリットがあります。

[拡大する]

■四半期成長率

「四半期成長率」は、3か月ごとの成長ペースを評価する指標で、短期的な動向や季節変動を把握しやすくします。年間の変化を待たずに成長傾向を迅速に確認できる点が特徴です。

この指標は、分母に直近4四半期のデータを用いることで一時的な変動の影響を抑え、安定した成長率を算出します。

また、絶対値を使用することでマイナスの影響を排除し、成長率が過度に大きくなるのを防ぐ効果もあります。

四半期成長率には、「前年同期比ベース」と「前四半期比ベース」の2つの比較方法があり、異なる視点から企業の成長を分析できます。

②.前年同期比ベース:基調的な成長性をみる

前年同期比は、現在の四半期(例えば、2023年第1四半期)と、1年前の同じ四半期(2022年第1四半期)を比較する方法です。

前年同期と比較することで、季節変動などの影響を除いて、基調的な成長を評価することができます。

[拡大する]

③. 前四半期比ベース:足元の成長性をみる

前四半期比は、現在の四半期(例えば2023年第1四半期)と、その直前の四半期(2022年第4四半期)を比較する方法です。

これにより、直近の成長動向や短期的な変化を把握できます。

[拡大する]

■【グロースかつバリュー】のカテゴリー

四半期割安率は、グロースとバリューの両方を兼ね備えた指標で、企業の四半期ごとの割安度を評価します。

これは株価と利益の関係を示す「EP(益利回り)」を基に計算され、EPは利益を時価総額で割ることで算出されます。

たとえば、時価総額が100億円で利益が1億円の場合、EPは「0.01」ですが、利益が2億円に増加するとEPは「0.02」となり、割安度が高まったと評価されます。

四半期割安率は、このEPの変化を前年同期比と前四半期比の2つの視点で測定し、企業の割安度の動向を多角的に分析します。

[拡大する]

④.前年同期比:基調的な割安度の変化をみる

前年同期比は、現在の四半期を1年前の同じ四半期と比較し、割安度がどれだけ変化したかを評価する指標です。

この比較により、季節的な要因や一時的な変動を排除し、企業の基調的な割安度の成長を把握することができます。

特に季節変動が大きい業種や消費パターンに影響を受ける業界でも、前年同期比を使うことで安定した評価が可能です。

[拡大する]

➄.前四半期比:足元の割安度の変化をみる

前四半期比は、現在の四半期を直前の四半期と比較し、割安度がどれだけ改善または悪化しているかを評価する指標です。

短期的な割安度の変化を把握するのに適しており、足元の業績や市場の動向に敏感に反応します。

この指標を用いることで、直近の変化を捉えやすくなり、投資のタイミングを判断する際に役立ちます。

[拡大する]

■【割安性】のカテゴリー

バリューはPERとPBRから派生させたEP(益利回り)、BP(純資産利回り)というファクターを用いています。

EP(益利回り)の考え方

EP(益利回り)は、株価に対する企業の利益の割合を示す指標で、企業の割安度を評価するために用いられます。

EPはPER(株価収益率)の逆数として算出され、PERが低いほど利益に対する株価が低く割安と評価され、EPが高いほど割安と見なされます。

たとえば、時価総額が100億円で利益が1億円の場合、EPは「0.01(= 1億円 ÷ 100億円)」となります。

利益が増加すればEPも上昇し、企業がより割安と判断される可能性が高まります。

[拡大する]

⑥.四半期EP(益利回り)

四半期EPは、四半期ごとの利益を基に算出した益利回りで、企業の季節変動や短期的な業績動向を反映した割安度を評価する指標です。

四半期単位の実績値を使用することで、年間データを待たずに全銘柄の割安度を迅速に測定でき、会社予想が出ていない銘柄にも対応可能です。

特に、業績が季節要因で変動する企業の評価に適しており、短期間の動向を把握するのに有用です。

[拡大する]

⑦.予想EP(益利回り)

予想EPは、企業が今後の業績予想を出している場合、その予想利益をもとにした益利回りです。

予想利益を用いることで、将来的な利益成長を見込んだ割安度の評価が可能です。

予想EPは、企業が業績予想を公開していない場合は計算できないため、すべての銘柄に適用できるわけではありません。

[拡大する]

⑧.BP(益利回り)

BP(純資産利回り)は、PBRの逆数で、株価に対する純資産の割合を表す指標です。

1株当たり純資産を株価で割った値で、株価に対して企業の純資産がどれだけの割合を占めているかを示します。

BPは、純資産の観点から見た株価の割安度を評価するために用いられ、BPが高いほど株価が純資産に対して割安と評価されます。

[拡大する]

■【サプライズ】のカテゴリー

サプライズとは、決算や業績修正の発表時に、事前の予想値と実際の結果との差異を示す指標です。

この「サプライズ度」により、決算発表が市場に与えるインパクトの大きさを評価できます。

値が大きいほど、予想に対する実績の差(サプライズ)が大きく、株価に強い影響を及ぼすと考えられます。

計算にはローゼンバーグ方式を用い、発表前後の差を絶対値の合計で割っているため、正負の影響を調整しつつ相対的なインパクトを把握しやすくしています。

また、サプライズの影響は時間の経過とともに薄れるため、当スクールで扱うサプライズ・ファクターではこの時間経過も考慮しています。

⑨.サプライズ(決算):減衰20日

まず、決算発表時点で事前予想値と実績の差がどれほどの「サプライズ度」を持つかを算出します。

[拡大する]

次に、サプライズの影響が時間とともに薄れていくことも考慮し、決算発表後のサプライズ度が20日で半減するように設定します。

減衰曲線を用いることで、発表直後はインパクトが大きく、時間の経過とともにその影響が徐々に和らいでいく様子を反映しています。

これは、市場が新たな情報を徐々に消化していく過程を示しています。

[拡大する]

⑩.サプライズ(修正):減衰20日

業績修正の場合も、最初に発表時点での事前予想値と修正後の予想値の差から「サプライズ度」を算出します。

[拡大する]

次に、このサプライズの影響が時間とともに薄れることを考慮し、業績修正のサプライズ度が20日で半減するよう設定します。

減衰曲線を用いることで、発表直後はインパクトが大きく、時間の経過とともにその影響が徐々に和らいでいく様子を反映しています。

これは市場が新しい情報を徐々に消化していく過程を示しています。

[拡大する]

同じ期内で複数回の修正が行われた場合は、以下のように評価します。

2回目の修正が行われた場合、1回目のサプライズに2回目のサプライズが加わり、累積的なインパクトとして評価します。これにより、複数回の修正が株価などに与える総合的な影響を測定できます。

また、減衰を反映することで、1回目の修正からの経過に伴う影響の変化も考慮されます。

[拡大する]

■【配当】のカテゴリー

⑪.配当利回り

配当利回りは、投資額に対する配当金の割合を示す指標で、投資の収益性を評価するために使われます。

配当金が一定でも、株価が上がると配当利回りは下がり、株価が下がると利回りは上がります。

配当利回りが高いほど割安感があると見なされることがありますが、企業の成長性や配当の安定性も考慮が必要です。

■1000億円ファンドを支えたクオンツが監修

このスクールで扱うファクターデータは、北山広京氏の全面的な協力のもとで作成されています。

北山氏は、大手機関投資家のクオンツとして30年以上のキャリアを誇り、1000億円規模のファンド運用に携わってきた実績を持つ専門家です。

その運用実績には、個人投資家にも名の知られる有名ファンドが複数含まれています。この豊富な経験と高い専門性が、スクールのデータ配信の礎となっています。

このスクールでは、日本市場の約4000銘柄を対象としたファクターデータを毎週配信しています。

これらのデータは、北山氏が設計し構築したシステムを使用しています。

このシステムは、国内外の大手機関投資家にも年間一千万円単位で提供されるものと同等で、個人投資家が通常アクセスすることはほぼ不可能です。

ただし、機関投資家向けに設計されているため、個人投資家にとっては難解な部分もあります。システム内の数百ものファクターの多くは、大規模運用を前提としており、個人に馴染みにくいものも含まれています。

講師である結喜たろう氏は、自身の個別株投資での成功経験を活かし、個人投資家にとって本当に必要なファクターだけを厳選。

それらを1枚のエクセルシートにまとめ、わかりやすく整理して提供しています。

このプロセスにより、もともと機関投資家専用だった高度なデータを、個人投資家でも活用できる形に仕上げています。

通常、このレベルのデータにアクセスするには莫大なコストが必要です。しかし、このスクールでは、それを手の届く形で提供することを実現しました。

もしあなたが、国内外の大手ファンドが利用する一流のデータを、現役の億トレーダーが選定・整理し、毎週受け取れるとしたら、その価値をどう感じるでしょうか?

このスクールでは、まさにそれを現実のものにしています。

監修 北山広京

大学卒業後、国内大手証券会社に入社。機関投資家向けに株式運用システムの開発、運用サポート・分析レポート作成等を行う。

外資系証券にてクオンツアナリストを経て、日経新聞子会社の投資関連サービス会社に転職。

株式運用システム開発の中心メンバーとして、主に運用モデルやポートフォリオ構築システムなど最も高度で難解な分野を担当する。開発システムは機関投資家数十社に導入される。

その後、国内大手運用会社にてチーフクオンツアナリスト、クオンツ運用部長を歴任、自ら主導して開発した運用モデルにより新規に導入した資金は数千億円を超える。

また、2012年より早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センターの「ファンドマネジメント講座」「インベストメントバンキング講座」にて講師を担当、後進の指導にもあたっている。

現在、新興の運用会社のシニア・アドバイザーとして、アセット・アロケーションモデル等の開発・高度化を行っている。

運用サイト:

資本コスト

■なぜ私は投資スクールを始めたのか

出版がもたらした一区切り

2023年8月、私は株式投資に関する本を出版しました。この本は「2023-2024年ブルベア大賞」を受賞し、多くの方々に評価されました。私にとって、この本は投資人生の「一区切り」を象徴するものでした。

すでにFIRE(経済的自立と早期リタイア)を実現し、建築設計の本業では気に入った仕事だけを引き受けながら、趣味を楽しむ穏やかな日々を送っていたのです。

しかし、そんな生活に転機をもたらす提案がありました。パンローリング社から「この本をもとにした投資スクールを開設しませんか?」というお話です。

最初はお断りしました。「商材屋」と誤解されるのが嫌だったこと、そして現状の生活に満足していたからです。

転機となった投資戦略フェア

2024年3月、出版記念を兼ねて投資戦略フェア2024に登壇しました。反響は期待していなかったものの、多くの方々が関心を寄せてくださいました。

交流会では、「投資スクールはやらないのですか?」という声を多くいただき、その時、私は気づかされました。

「経験を積んでも利益が出せずに悩む投資家が、こんなにも多い。」

私自身、投資を始めた最初の10年間は「ただのギャンブル投資家」でした。

数え切れない失敗を経験してきたからこそ、「なぜ失敗するのか」を深く理解しています。

「この知識や経験が誰かの助けになるなら、それは引退生活よりも有意義だ。」私はそう考えるようになりました。

家族の歴史が背中を押した

スクールを引き受けるもう一つの理由は、実家の歴史にあります。昭和29年創業の家具修理専門工場は、不況とコロナ禍の影響で2023年、解散を決断しました。

空っぽの工場を見つめながら、父がかつて語った言葉を思い出しました。

「不景気は続かない。必ず景気が良くなる時期は来る。」

父はその景気回復を体感することなく亡くなりましたが、その言葉は今も私の心に響いています。

会社を終わらせるのは忍びない——そう思い、このスクールを新たな事業の柱として未来に繋げられないかと考えるようになりました。

信頼できるサポート体制

スクールを引き受けたもう一つの理由は、パンローリングという会社への信頼です。

この出版社は「派手さ」ではなく、中身のある良書を作り続けてきた稀有な存在です。

その実績と信念があったからこそ、この提案を安心して引き受けることができました。

このスクールが、あなたの投資成功への第一歩となることを心より願っています。

■会員様の声

スクールで学んだ成果を実感し、多くの会員様から喜びの声を頂いています。

10月12日に開催された対面ワークショップでは、学んだ内容を実践し成果を上げた具体的な事例や感動的な感想が寄せられました。その一部をご紹介いたします。

※編集などは行わずに、リアルな感想をそのままお届けしています。

- 銘柄ではペッパーフードサービスなどで利益が出ました。何より毎週送られてくるチャート戦略メモ、ファクターシートがたいへん役にたっています。自身の持ち株のチェックにも使っています。

また、もともとはチャート重視のスタイルでしたので、ブレイクなど、非常に共感できます。(I.N様)

- フォローアップセミナーで取り上げられた太陽誘電で利益が出ました。(M.K様)

- 7979松風のチャート分析模範例を教示いただいた。そのおかげで、増し玉、仕切りのタイミングに成功し、利益を出せた。(Y.T様)

- 毎週送られてくるFactor一覧データを使い成長率の高い銘柄を購入した数日後に株価が急激に上昇し利益を得ることができました。(K.M様)

- 非常にレベルの高い講習で、たいへん勉強になりました。役職定年になって、様々な企業説明会や勉強会などに参加していますが、トップレベルの内容でした。

また、参加者も勉強熱心な方が多いように感じました。これからも、ぜひ参加したいと思います。(M.K様)

- セミナー、懇親会に参加でき講師の方々と直接お話できたことは有意義でしたがセミナ自体は東京でリアル会議に限定せずともオンラインとリアルの両方同時でできたのはないかと思いますので今後されるときはぜひ両方でお願いします。(W.T様)

- とても有意義な時間になりました。ついていけなかったらどうしようかと思いましたが誰でも参加しやすい内容で安心して受講ができました。

リアル対面で自分も同じ操作をしながら学ぶことはオンライン上でただ聴いている学習方法とは違い自分の頭で考えようとするし感覚でも覚えられるので大変ありがたいと思いました。

セッティングやスケジュール調整など大変だとは思いますがまた企画していただけると嬉しいです。懇親会も楽しかったです。

結喜さんも参加者の方々もみなさん穏やかな方ばかりでとても話しやすく色々な投資家の方の目線が知れて勉強になりやる気がでました。

女性の参加者は少なく少し心細かったですが思い切って参加してよかったです。ますますパンローリングさんのファンになりました。これからも本にEXPOに活用させていただきます。(K.M様)

- 期日の変化は、たいへん勉強になりました。イベントと関連づけた考え方は、まさにそのとおりだと思いました。(I.N様)

- トレーディングビューを使ってトレンドラインやフィボナッチなどを引いたことがなかったのですが、初めて実際にラインを引くことができました。

半値戻しや倍返し、窓開けが重要であることがわかりました。(M.K様)

- 戦略の立て方について実際にチャートを使って1から線を引いたり都度都度ポイントを確認しながら進めていただけたことでより理解が出来ました。

トレーディングビューの操作の仕方もわかったので自分でも実践出来そうだと感じ嬉しくなりました。(W.T様)